| 2月 | 薄氷(うすらい)や 学童の声 甲高し |

|

| 3月8日(日)まで | アサヒグループ大山崎山荘美術館 |

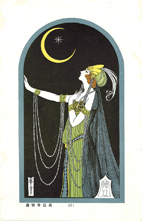

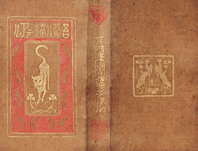

「くらしに花咲くデザイン 大正イマジュリィの世界」 「イマジュリィ(imagerie)」は、イメージ図像を意味するフランス語です。 本展では、本や雑誌の挿画、装幀、絵はがき、ポスターなど大衆的な印刷物や版画の総称としてこの言葉を用いています。大衆文化が隆盛した大正時代には、印刷技術の革新を背景に出版文化が発展しました。藤島武二、橋口五葉、竹久夢二ら当時新しい表現方法を模索していた画家たちも、同時代の美術界の動向と並走しながら、独自の表現を次々に生みだします。こうした動きのなかで、やがて杉浦非水をはじめとする多くのグラフィックデザイナーが誕生し、モダンデザインに大きな影響を及ぼしました。 本展では、監修者である山田俊幸の貴重なコレクション約320 点を展覧し、多彩なデザインやイラストレーションをご紹介しています。大正時代を中心に日本のくらしに花咲いた魅力あふれるイマジュリィの世界を、大正から昭和にかけての建築「大山崎山荘」をもつアサヒグループ大山崎山荘美術館でぜひご堪能ください。

企画展にちなんだメニューや、リーガロイヤルホテル京都協力のもと本展のために考案されたオリジナルスイーツが2階喫茶室で楽しめます。 詳細はアサヒグループ大山崎山荘美術館のホームページをご覧ください。 (注)本文・画像はアサヒグループ大山崎山荘美術館のpress releaseから抜粋 Copyright © ASAHI GROUP OYAMAZAKI VILLA MUSEUM All rights reserved. |

||||||

| 2月3日(火) | 宝積寺 小倉神社 |

星供結願 節分会 宝積寺:星供(1月27日~2月2日)の結願日(2月3日)に節分会が午後2時から行われます。1,280余年以上続く伝統の追儺式と福豆撒きを行います。 小倉神社:追儺や豆撒きが行われます。福豆授与や甘酒の接待もあります。 |

||||||

| 2月11日(水・祝) | 大山崎ふるさとセンター | 大山崎ふるさとガイドの会 歴史講演会 「山崎城の歴史 -南北朝時代から秀吉まで-」 天王山山頂には南北朝時代、応仁文明の乱、戦国時代、羽柴秀吉の時代と何度も城が築かれました。山崎城の変遷から、大山崎の歴史を見ていきます。 ◆開催日時:2月11日(水・祝) 13:30~15:30頃 ◆講師:福島克彦氏(大山崎町歴史資料館 館長) ◆参加費:無料 ◆事前申し込み:不要(先着50名) 詳細は、  をご覧ください。 をご覧ください。

|

||||||

| 2月21日(土) | 天王山 | 大山崎ミニ探訪 天王山ハイキング 陶板絵図「秀吉の道」をあるく 大山崎は、本能寺の変で織田信長を討った明智光秀と、備中高松城での城攻めから引き返した羽柴秀吉が激突した、天下分け目の戦いの地。 登山コースに展示されている、これらの場面を描いた陶板絵図をご案内致します。(雨天中止) ◆開催日時:2月21日(土) 9:00~12:00頃 ◆集合場所:JR山崎駅前 ◆参加費:無料 ◆事前申込み:不要 ◆問合せ先:ofg-group02▲kyoto-ofg.org (▲を@に変更してください。)

|

| 3月 | 淀堤 すみれたんぽぽ 笑ってる |

|

| 3月1日(日) | 大山崎ふるさとセンター | スライドで見るおとくにの発掘 天王山に眠る秀吉の城や井ノ内遺跡など、乙訓での発掘調査結果をちょっぴり見せます。

|

||||||

| 3月8日(日)まで | アサヒグループ大山崎山荘美術館 |

「くらしに花咲くデザイン 大正イマジュリィの世界」 「イマジュリィ(imagerie)」は、イメージ図像を意味するフランス語です。 本展では、本や雑誌の挿画、装幀、絵はがき、ポスターなど大衆的な印刷物や版画の総称としてこの言葉を用いています。大衆文化が隆盛した大正時代には、印刷技術の革新を背景に出版文化が発展しました。藤島武二、橋口五葉、竹久夢二ら当時新しい表現方法を模索していた画家たちも、同時代の美術界の動向と並走しながら、独自の表現を次々に生みだします。こうした動きのなかで、やがて杉浦非水をはじめとする多くのグラフィックデザイナーが誕生し、モダンデザインに大きな影響を及ぼしました。 本展では、監修者である山田俊幸の貴重なコレクション約320 点を展覧し、多彩なデザインやイラストレーションをご紹介しています。大正時代を中心に日本のくらしに花咲いた魅力あふれるイマジュリィの世界を、大正から昭和にかけての建築「大山崎山荘」をもつアサヒグループ大山崎山荘美術館でぜひご堪能ください。

企画展にちなんだメニューや、リーガロイヤルホテル京都協力のもと本展のために考案されたオリジナルスイーツが2階喫茶室で楽しめます。 詳細はアサヒグループ大山崎山荘美術館のホームページをご覧ください。 (注)本文・画像はアサヒグループ大山崎山荘美術館のpress releaseから抜粋 Copyright © ASAHI GROUP OYAMAZAKI VILLA MUSEUM All rights reserved. |

||||||

| 3月3日(火)~3月29日(日) | 大山崎町歴史資料館 | 小企画展「古絵図から見た三川合流」

をご覧ください。 をご覧ください。

|

||||||

| 3月20日(金・祝)~2027年4月11日(日)まで | アサヒグループ大山崎山荘美術館 |

「開館30周年記念 没後100年 クロード・モネ」 開館30周年を迎えるアサヒグループ大山崎山荘美術館には、築100 年を超える本館「大山崎山荘」から地下につづく通路の先に、クロード・モネの《 睡蓮》を展示するために作られた、安藤忠雄氏設計の円形の展示室があります。この「地中の宝石箱」(地中館)にて、アサヒグループ大山崎山荘美術館コレクションの軸のひとつであるモネ作品を、30 周年の1年間をとおして全点展示します。《 睡蓮》5 点、《 日本風太鼓橋》ほか3点、所蔵品8点をすべて陳列するのは、じつに10年ぶりです。庭園や周囲の自然との調和が美しい静謐な空間で、モネ畢生の大作に囲まれる鑑賞体験を。

(注)本文・画像はアサヒグループ大山崎山荘美術館のpress releaseから抜粋 Copyright © ASAHI GROUP OYAMAZAKI VILLA MUSEUM All rights reserved. |

||||||

| 3月20日(金・祝)~9月6日(日)まで | アサヒグループ大山崎山荘美術館 |

「開館30周年記念 山本爲三郎・河井寬次郎没後60年記念」 共鳴 河井寬次郎×濱田庄司 ―山本爲三郎コレクションより 朝日麦酒株式会社(現アサヒグループホールディングス株式会社)初代社長・山本爲三郎は、民藝運動をその初期から篤く支援していました。 アサヒグループ大山崎山荘美術館所蔵の山本爲三郎コレクションは、民藝運動の中心的人物であった河井寬次郎と濱田庄司の作品が主要な部分をしめています。 東京高等工業学校(現東京科学大学)で出会い、京都市陶磁器試験場でともに研鑽を積んだ河井と濱田は、1926年、思想家・柳宗悦らと民藝運動を創始、 その後も生涯を通じて深い親交を結びました。若き魂を共鳴させた二人の人生をたどりながら、それぞれの道を追求しつづけた両者の作品の魅力をご紹介します。

展覧会関連イベントとして、講演会や対談、茶話会などが行われます。 また、会期中のイベントとして、ニッカウヰスキーの夕べや各種ツアーも行われます。 カフェ企画として、開館30周年記念カフェ企画「あのスイーツをもう一度」が2階喫茶室で行われます。 詳細はアサヒグループ大山崎山荘美術館のホームページをご覧ください。 (注)本文・画像はアサヒグループ大山崎山荘美術館のpress releaseから抜粋 Copyright © ASAHI GROUP OYAMAZAKI VILLA MUSEUM All rights reserved. |

||||||

| 3月28日(土) | 大山崎町桂川沿い | 水辺の散策2026

|